徐豪作為當(dāng)代中國人物畫的代表畫家����,其創(chuàng)作以豪壯曠達(dá)的筆墨語言、深刻的人文關(guān)懷及中西融合的現(xiàn)代性探索�����,重塑了傳統(tǒng)水墨人物畫的精神維度���。應(yīng)邀在清華美院��、中國藝術(shù)研究院大寫意畫院分別開設(shè)書畫高研班與大寫意人物畫高研班�����。他的藝術(shù)實(shí)踐不僅延續(xù)了徐悲鴻����、蔣兆和以來的寫實(shí)傳統(tǒng)�,更在形式與內(nèi)涵上實(shí)現(xiàn)了雙重突破����,賦予人物畫以鮮活的時(shí)代氣息�����。

一���、筆墨語言的形式革新:書寫性與表現(xiàn)力的融合

徐豪的人物畫以強(qiáng)烈的視覺張力著稱。墨色淋漓酣暢���,線條兼具書寫性與構(gòu)成感�,形成“豪放而不失精微”的獨(dú)特風(fēng)格:

水墨與色彩的共生:他打破傳統(tǒng)水墨的淡雅范式,將濃郁色彩融入寫意筆墨�����。如《建設(shè)使者》中����,工人服飾的朱紅與礦山的焦墨形成碰撞,既強(qiáng)化了勞動(dòng)場面的熾熱感����,又通過色彩的象征性凸顯人物精神。

西方構(gòu)成的東方轉(zhuǎn)化:受導(dǎo)師杜大愷影響�����,他將西方現(xiàn)代藝術(shù)的構(gòu)成意識(shí)植入中國畫���。作品《西藏盛世》以幾何化塊面分割畫面�����,藏民袍袖的褶皺轉(zhuǎn)化為抽象肌理�����,在秩序中傳遞高原民族的雄渾氣魄�。

寫生即創(chuàng)造:徐豪主張“使對(duì)象陌生化”�,在寫生中注入主觀重構(gòu)。如《守望高原》中����,藏民面部以枯筆皴擦塑形,省略細(xì)節(jié)而突出滄桑質(zhì)感���,人物眼神如刀刻般穿透紙背�,實(shí)現(xiàn)“形簡意豐”的再創(chuàng)造�。

二、現(xiàn)實(shí)關(guān)懷的精神圖譜:從個(gè)體生命到時(shí)代史詩

徐豪的人物畫始終聚焦社會(huì)邊緣群體與勞動(dòng)者����,以悲憫情懷構(gòu)建人文敘事,其作品堪稱“一部當(dāng)代中國平民的精神史詩”:

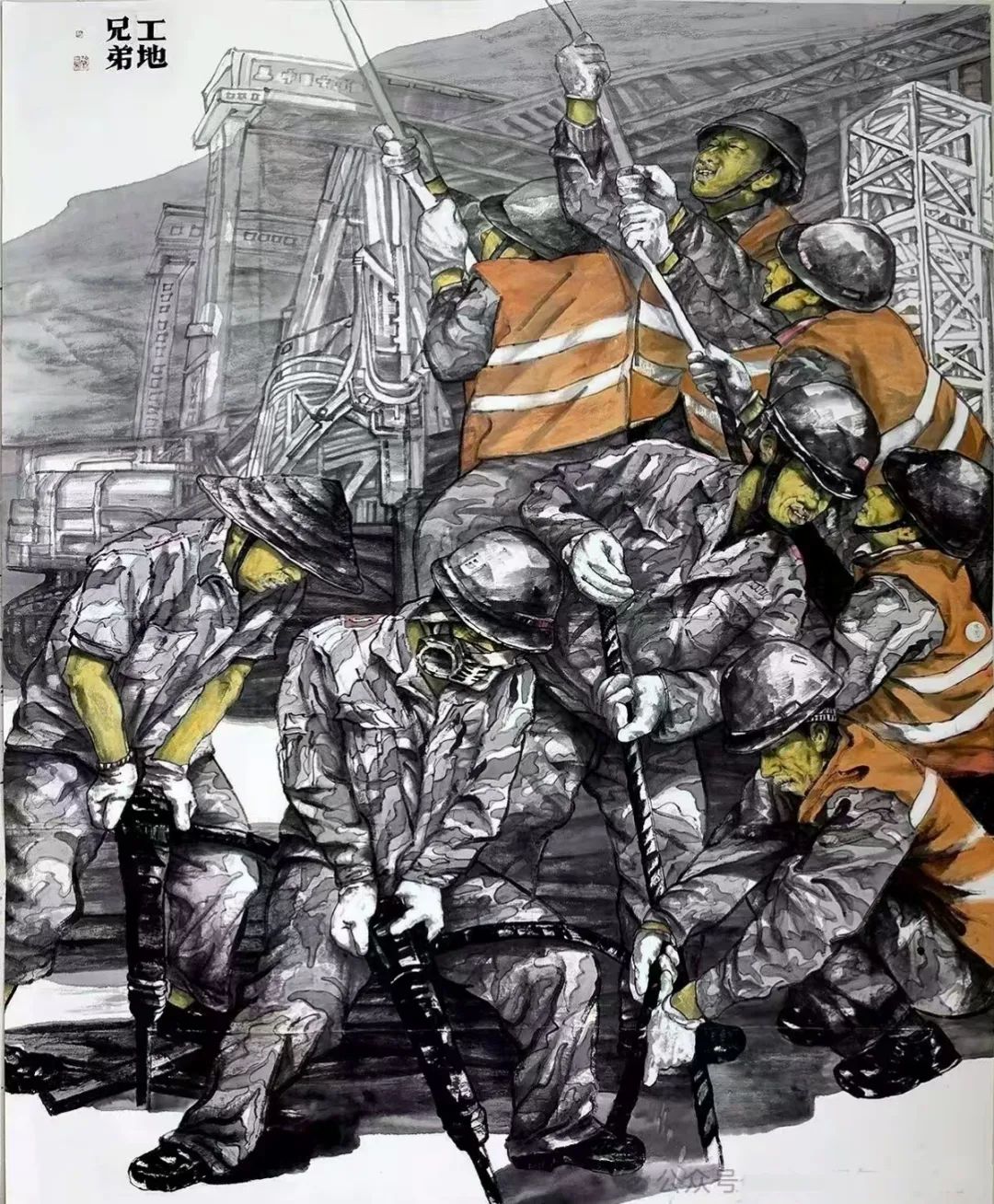

勞動(dòng)者形象的崇高化:在《工地兄弟》《大建設(shè)》等作品中�,他將農(nóng)民工群體置于宏大的工業(yè)場景中。鋼筋水泥的冷峻線條與人物肌肉的飽滿曲線形成對(duì)抗�����,勞動(dòng)者身軀如雕塑般巍然屹立,賦予底層生命以英雄主義光輝�����。

民族精神的詩性表達(dá):西藏題材是其創(chuàng)作的重要母題�。《守望高原》《甘南卓瑪》通過藏民粗獷的輪廓����、厚重的藏袍與高原光影的交織,將宗教信仰的虔誠轉(zhuǎn)化為筆墨的肅穆感��,在“天人合一”的意境中叩問生命信仰���。

作為百米長卷《千里淮河》的領(lǐng)銜創(chuàng)作者�����,他以工寫結(jié)合手法串聯(lián)淮河七千年文明史���。畫卷中治水先民、抗戰(zhàn)志士��、現(xiàn)代建設(shè)者的形象并置���,通過服飾��、動(dòng)態(tài)的考據(jù)性刻畫�����,形成跨越時(shí)空的文明對(duì)話��,彰顯“筆墨當(dāng)隨時(shí)代”的責(zé)任感��。

三��、學(xué)院派語境中的突圍:傳統(tǒng)文脈與現(xiàn)代轉(zhuǎn)型

徐豪的探索���,體現(xiàn)了學(xué)院派畫家對(duì)人物畫現(xiàn)代性困境的破局:

雙軌并進(jìn)的學(xué)術(shù)訓(xùn)練:早年師從伯父徐枯石(齊白石、李苦禪弟子)奠定傳統(tǒng)根基�����,后進(jìn)入國家畫院研修班���,在杜大愷工作室吸收西方設(shè)計(jì)構(gòu)成理念�,劉大為人物畫課題創(chuàng)作班錘煉現(xiàn)實(shí)題材表現(xiàn)力��。三重師承使其創(chuàng)作既有文人畫的寫意精神,又有直面現(xiàn)實(shí)的銳度��。

從花鳥到人物的轉(zhuǎn)向:早期花鳥創(chuàng)作經(jīng)歷賦予其筆墨以靈動(dòng)韻致����,而轉(zhuǎn)向人物畫源于“文化責(zé)任的覺醒”。他認(rèn)為人物畫更能承載對(duì)社會(huì)百態(tài)的思考�����,如《立》中農(nóng)民工單足踏石的瞬間動(dòng)態(tài)�����,衣紋飛白如草書筆意�����,將花鳥的逸趣轉(zhuǎn)化為人物內(nèi)在氣骨的張揚(yáng)����。

理論建構(gòu)與實(shí)踐互文:在《現(xiàn)實(shí)與藝術(shù)的演繹》等著作中,他提出“意味形式”理論��,主張藝術(shù)需平衡“個(gè)人化與世俗化”。這一思想體現(xiàn)在《第一課》等作品中:鄉(xiāng)村教室的破敗墻面以潑墨呈現(xiàn)��,孩童純真的眼神卻以工筆細(xì)描——形式語言的對(duì)比隱喻教育困境中的希望之光��。

徐豪的人物畫��,恰如杜大愷所喻“豪壯曠達(dá)的生命禮贊”����。其價(jià)值不僅在于重構(gòu)了水墨人物的視覺語法,更在于以筆下的礦工���、藏民、建設(shè)者等形象�����,鐫刻了一個(gè)變革時(shí)代的靈魂圖譜�����。在當(dāng)代藝術(shù)泛娛樂化的喧囂中����,他始終堅(jiān)守“大美、大情、大義”的創(chuàng)作信念�����,將中國人物畫從形式困局中解放�,賦予其直擊人心的精神重量。