我來南京已近一月。最初的日子,總被一種奇特的錯(cuò)位感包裹著——一邊是兒時(shí)記憶里那張印著南京長(zhǎng)江大橋的�、色彩鮮亮的年畫,一邊是抵達(dá)首日便聽聞的��、沉郁警鐘在陰霾天空中拉長(zhǎng)的回響�����。這城市的面目�����,于我而言����,最初便在這份自豪與沉痛的交織里,顯得迷離而厚重�。

我此行的緣由,簡(jiǎn)單而具體。為了襁褓中的孫兒���,從遙遠(yuǎn)的洛寧老家來此�����,做個(gè)“后勤兵”�����。日子被奶粉����、尿布和黃昏時(shí)等待兒女歸家的燈光填滿����,南京的六朝煙水、秦淮風(fēng)月�,似乎都隔在一層透明的玻璃外。唯有星期天�,玻璃才短暫移開一道縫隙。我去了長(zhǎng)江大橋���,為童年的畫找到了江風(fēng)中的實(shí)物���,了卻一樁心事���。但心里總惦念著另一個(gè)地方���,一個(gè)我認(rèn)為來南京必須抵達(dá)的去處——侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館��。這念頭����,沉甸甸的����,像一塊壓在心上的石頭。

預(yù)約����,竟成了第一道關(guān)口。我總記掛著上午八點(diǎn)放票的時(shí)刻����,笨拙地戳著手機(jī)屏幕,那票卻總在瞬息之間化為灰色�。一次,兩次……我非但不惱,反而感到一種無聲的震動(dòng):原來有這么多顆心��,和我一樣�����,執(zhí)著地要走向那段記憶����。終于,在一個(gè)冬雨飄灑的下午��,我預(yù)約成功了��。那半天����,我手腳格外麻利,將家務(wù)活計(jì)早早收拾停當(dāng)���,仿佛要趕赴一個(gè)極其莊重的約��。

從江北出發(fā)����,路途周折。我選擇了公交���,慢是慢些��,三元錢���,能讓我在顛簸中�����,一路看清這座濕漉漉的城市如何從窗外流過����。換乘,步行��,全靠手機(jī)地圖引路���。天氣陰冷��,細(xì)雨如絲�����,天空是那種壓得很低的鉛灰色�。這天氣似乎恰到好處,預(yù)先為心境敷上了一層肅穆的底色�����。

紀(jì)念館的入口��,人群靜默����。這種靜默是有重量的,壓住了所有的竊竊私語��。甫一踏入��,視線便被那尊巨大的雕塑攫?��。阂晃荒赣H����,仰面向天����,懷中是已然死去的幼子�����。她的姿態(tài)不是哭泣��,是一種連聲音都被絕望抽干了的���、向蒼穹的終極質(zhì)問。冰涼的雨水打在雕塑深褐色的肌理上����,仿佛那是永不干涸的淚�。我站在那里,挪不動(dòng)腳步�����,只覺一股寒氣從腳底直漫上來��,淹沒了周遭的一切聲響�。

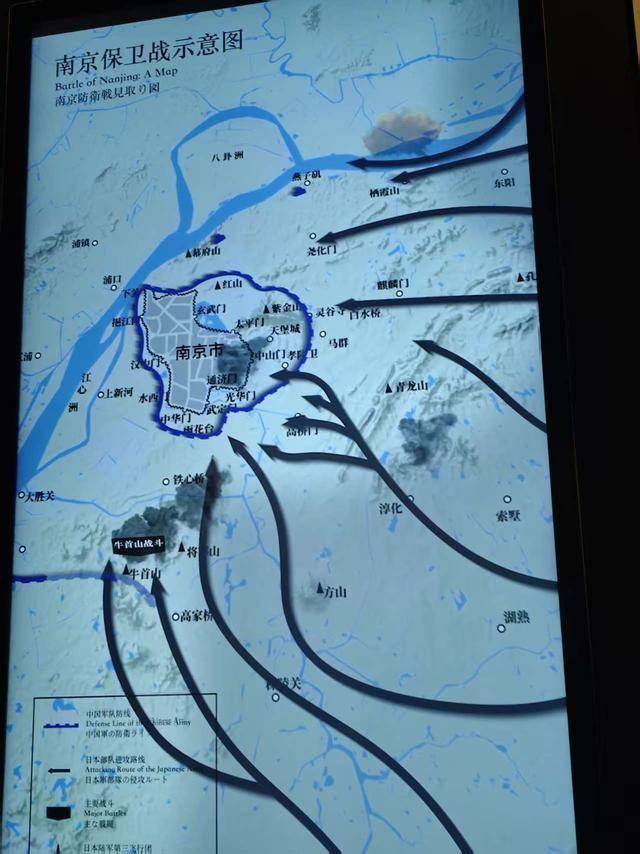

隨之而來的,是更大的靜默�。那份靜默,鋪展在覆滿白色鵝卵石的悼念廣場(chǎng)上�����,它代表著“寸草不生”;鐫刻在“哭墻”那密密麻麻�����、一眼望不到盡頭的姓名里����,它訴說著“有名有姓”;更凝結(jié)在“萬人坑”遺址那裸露于黃土之下�、層層疊疊的骸骨之上,它宣告著“鐵證如山”�。沿著黝黑的展墻徐行,燈光幽暗�����,只有一幅幅歷史照片����、一件件實(shí)物檔案被照亮。逃難的人群��、斷裂的城墻�����、焚燒的房屋……那些黑白影像,帶著隔了八十余年仍能刺破紙面的驚惶與痛楚��。玻璃展柜里�,銹蝕的刀槍、發(fā)黃的日記��、幸存者口述的文字�,冰冷而具體。沒有激昂的解說���,只有事實(shí)本身�,一字一句��,一圖一物����,如鈍器敲擊著胸膛���。

最令我窒息的���,是走入那片遺址現(xiàn)場(chǎng)���。隔著玻璃俯視,坑道中���,那些遇難者的遺骨保持著掙扎的姿態(tài)����,相互枕藉�����。有的顱骨上有清晰的刃痕��,有的肢體扭曲斷裂�。它們不是博物館里清理整齊的標(biāo)本,它們就那樣原樣沉寂在當(dāng)年的泥土里�����,將最殘酷的一瞬凝固成永恒��。那一刻�,“三十萬”這個(gè)數(shù)字轟然倒塌,化作眼前這具體而微的、成千上萬個(gè)無聲的悲劇��。我扶住冰涼的欄桿����,感到一陣眩暈?����?諝饫?�,仿佛有一種無形的東西�,讓呼吸都變得困難。

這條參觀的路徑����,是一條被精心設(shè)計(jì)的、向地心沉落的路���。直到最后,走出那片至暗����,眼前豁然開朗,是開闊的和平廣場(chǎng)。一尊高大的“和平女神”雕像矗立在水池中央��,手托孩童與鴿子��,姿態(tài)寧靜�����。從入口處母親絕望的仰首�����,到此地女神慈愛的垂眸�,這路徑仿佛一場(chǎng)漫長(zhǎng)的心靈跋涉,從地獄的深處���,一步步走回人間�����。站在細(xì)雨中�����,回望那狀如折斷軍刀�����、寓意“鑄劍為犁”的主體建筑�,我忽然明白了“銘記”二字的全部重量。它不是為了咀嚼苦難����,而是為了丈量我們從苦難中走出多遠(yuǎn),以及未來和平的道路��,需要多么審慎而堅(jiān)定地去守護(hù)�����。

歸程的公交車上�,窗外的城市華燈初上,車流如織�,行人匆匆。孩童在母親懷里嬉笑����,情侶共撐一把傘。這些最尋常的市井景象���,在那一個(gè)多小時(shí)之后,在我眼中有了截然不同的質(zhì)感。它們不再是模糊的背景��,而是一種值得為之付出一切去捍衛(wèi)的���、脆弱而珍貴的“日?�!?����。

夜深了�,回到江北的家中����,孫兒已經(jīng)睡熟,臉蛋紅撲撲的��。我輕輕摸了摸他溫?zé)岬男∈?���。那一刻,紀(jì)念館里的冰冷與眼前的溫?zé)?���,歷史河床下的骸骨與這嶄新生命的脈搏���,以一種無比復(fù)雜的方式,在我心中碰撞��、交織��。

我知道����,童年墻上那幅關(guān)于大橋的畫,所象征的“抵達(dá)”的喜悅����,已經(jīng)永遠(yuǎn)地改變了。這一次南京之行���,我抵達(dá)的不僅是一座橋�,更是一段民族最深的傷口���;而我肩上承擔(dān)的�����,也不僅是兒孫繞膝的當(dāng)下�����,更是一份從歷史深處傳遞而來����、關(guān)于“活著”與“記得”的��、沉甸甸的囑咐���。

南京的冬天很冷���,但這段記憶,將是我余生里一塊不會(huì)冷卻的烙印���。

作者簡(jiǎn)介:鎖建軍����,男���,1970 年出生��,洛寧縣風(fēng)翼鎮(zhèn)在禮村的一位普通農(nóng)民��。從事地板磚鋪設(shè)工作15年��。十分關(guān)注洛寧的建設(shè)與發(fā)展�,對(duì)家鄉(xiāng)文化滿懷熱愛,同時(shí)���,還熱衷于公益事業(yè)�,始終以熱忱之心積極參與其中����。